【编者的话】

9月的晨光,每年准时照亮中小学生新一季的上学路,今年,又因一段无法忘却的历史,变得与众不同。

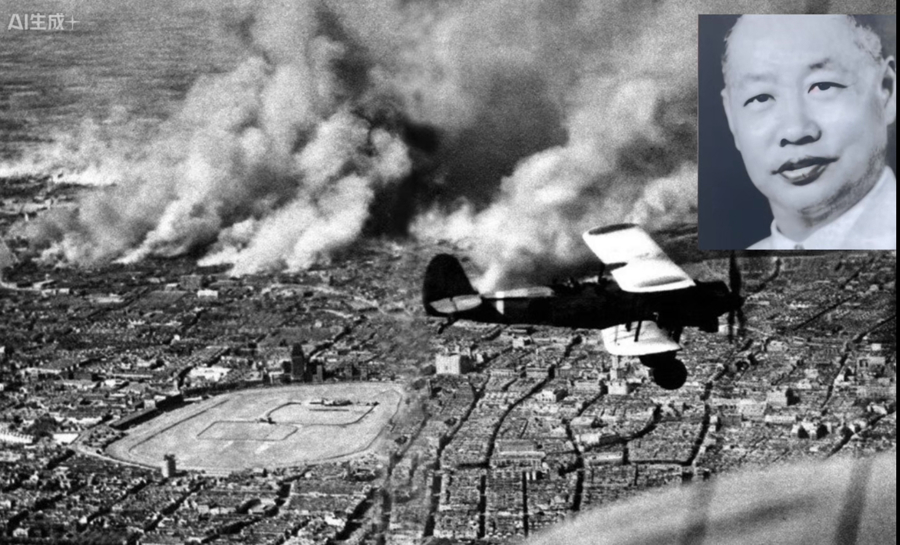

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在申城各中小学的开学第一课上,一场场跨越80年的对话,将民族魂注入青少年的血脉。

上午8时30分,静安区中小学校的开学第一课,在静安区第一中心小学开讲。95后班主任、语文老师龚思瑜带领五(2)班的同学们寻找老物件的的时光密码,触摸淞沪抗战的上海记忆,描摹抗战中的校园英雄群像。

一枚刻有“民族英雄”的淞沪抗战纪念章,虽已历经沧桑,但仍难掩当年赠予第十九路军、第五军的抗战将士的荣光;一个黄铜哨子,属于当年的童子军,他们深入战区,在前线救护伤兵、收容难民。伴着龚老师的娓娓道来,两张老照片瞬间将同学们带入岁月长河。第三张照片,孩子们既熟悉又陌生,静安区第一中心小学创办于1930年,图片上的建筑正是淞沪会战时期学校的老校舍。

“接到要上开学第一课的任务时,一开始我也有些没有方向,第一反应就是卢沟桥事变等耳熟能详的重要历史事件。”龚老师说,经教研员提醒,她才发现了新的视角——从学校、从身处的静安区找线索,更容易引起孩子们共鸣。

孩子们讲述自己如何化身“战地记者”走进四行仓库等地

孩子们讲述自己如何化身“战地记者”走进四行仓库等地

巧的是,她自己就是一中心小学的校友,百年老校的校史馆,成了她暑假常去的地方。作为一名青年教师,她坦言,在备课的过程中,自己也在和孩子们共同成长。由于不慎脚部骨折,她请孩子们化身“战地记者”,走进四行仓库等地,身临其境感受战火烽烟;查找史料,了解在淞沪抗战中,上海市民如何通过物资支援、团结互助等方式守护着自己的家乡。

“孩子是国家的希望,就算在战火里,也不能让他们失学,更不能失去对未来的信心。”课堂上,老校长陈鹤琴化身“数字人”,讲述了当年投身难民教育的故事——那时,难民收容所没有教室和桌椅,经费也严重短缺,但他没有退缩,四处募集经费,还借附近小学教室上课。陈鹤琴亲自编写了一整套教材,聘请爱国青年教师授课,每天上课4小时,一周上课24小时,课程丰富多样,有语文、数学、歌咏,还有卫生救护知识等。难民儿童们学唱抗日救亡歌曲,用歌声传递着力量。在他的支持下,上海在1938年春季陆续开办了10所报童学校,3000多名报童受益。他们卖报之余,回到学校上课,不少人后来参加了新四军。

听陈鹤琴老校长的“数字人”分身讲故事

听陈鹤琴老校长的“数字人”分身讲故事

五(2)班男孩柳睿谦则把丁华老师的故事从校史室带到了同学们面前——丁华老师本名帅昌书,在学校任职期间,还有一个秘密身份——上海地下党组织成员,并和一群志同道合的同志一起成立了“左翼教育工作者联合会”。作为常委总负责人,他常组织大家在兆丰图书馆碰头,秘密开会、交流。那些年,环境危险又复杂,可丁华老师两头兼顾一边认真教好书,一边悄悄和敌人战斗,用知识和勇气当武器,守护信仰。

“陈爷爷和丁华老师,他们一个用课堂守护希望,一个用坚守传递力量……80年过去了,虽然我们现在身处和平年代,但抗战精神仍然代代流传。我们能为民族强盛、国泰民安做些什么呢?”在龚老师启发下,各小组拿出了一份份爱国行动计划。钱睦芸小组想了个好主意——把陈鹤琴老校长和丁华老师的故事画成漫画,告诉低年级的弟弟妹妹。

各小组拿出了一份份爱国行动计划

各小组拿出了一份份爱国行动计划

“开学第一课”的尾声,静安区党史研究室编制的“上海市静安区红色旧(遗)址分布示意图”正式发布。静安区是中国共产党早期活动的核心区域,区内红色资源丰富,该图以静安区内106处红色旧(遗)址为脉络,串联起“行走的思政课”实践路线。

这个学期,静安一中心小学将把中共中央秘书处机关旧址纪念馆、中央特科机关旧址纪念馆、刘长胜故居、中共中央军委机关旧址纪念馆、中国劳动组合书记部旧址陈列馆、1920年毛泽东故居等6处学校附近的红色地标列入“一刻钟实践圈”,用脚步丈量历史,用行动诠释担当。

配资炒股平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。